中国2003-2017年地表温度数据集在国家生态科学数据中心发布

- :NESDC

- :2020-11-09

近日,国家生态科学数据中心新发布中国2003-2017年地表温度数据集(LSTC)。该数据集由中国农业科学院农业资源与农业区划研究所毛克彪研究员团队研制,可用于为农作物蒸散及长势监测、水循环、气候变化等的研究提供准确可靠的地表温度信息。

地表温度(Land surface temperature, LST)是高温干旱监测以及气候变化等研究中的关键变量。当前热红外遥感技术已成为在大范围内快速获取地面温度的重要手段。但热红外遥感获取地表温度易受云的影响,云层覆盖导致的影像中的缺值是制约热红外地表温度数据应用和发展的重要因素。尽管不少研究已经对云层覆盖导致的地表温度缺值进行了重建,获得了时空连续的地表温度数据,但主要集中在利用晴空像元的时空信息和多元的辅助数据重建缺值,重建的结果为晴空条件下的理论值而非云覆盖下真实的地表温度,给地表温度的相关研究带来诸多不确定性。

为克服该局限性,宁夏大学赵冰博士(第一作者)和中国农业科学院农业资源与农业区划研究所毛克彪研究员(共同第一作者兼通讯作者)等科研人员基于地面站点观测数据对云覆盖下地表温度的强代表性,联合团队建立了融合站点观测数据和无云部分热红外地表温度数据的重建模型。该模型使用Terra/Aqua-MODIS每日数据、月度数据和地面观测站点数据的组合来重建云覆盖和低精度地表温度像元,并通过分区域建立回归分析模型进一步提高重建结果的精度。相关研究成果发表在国际地学顶级学术期刊《Earth System Science Data》(IF 9.612)。

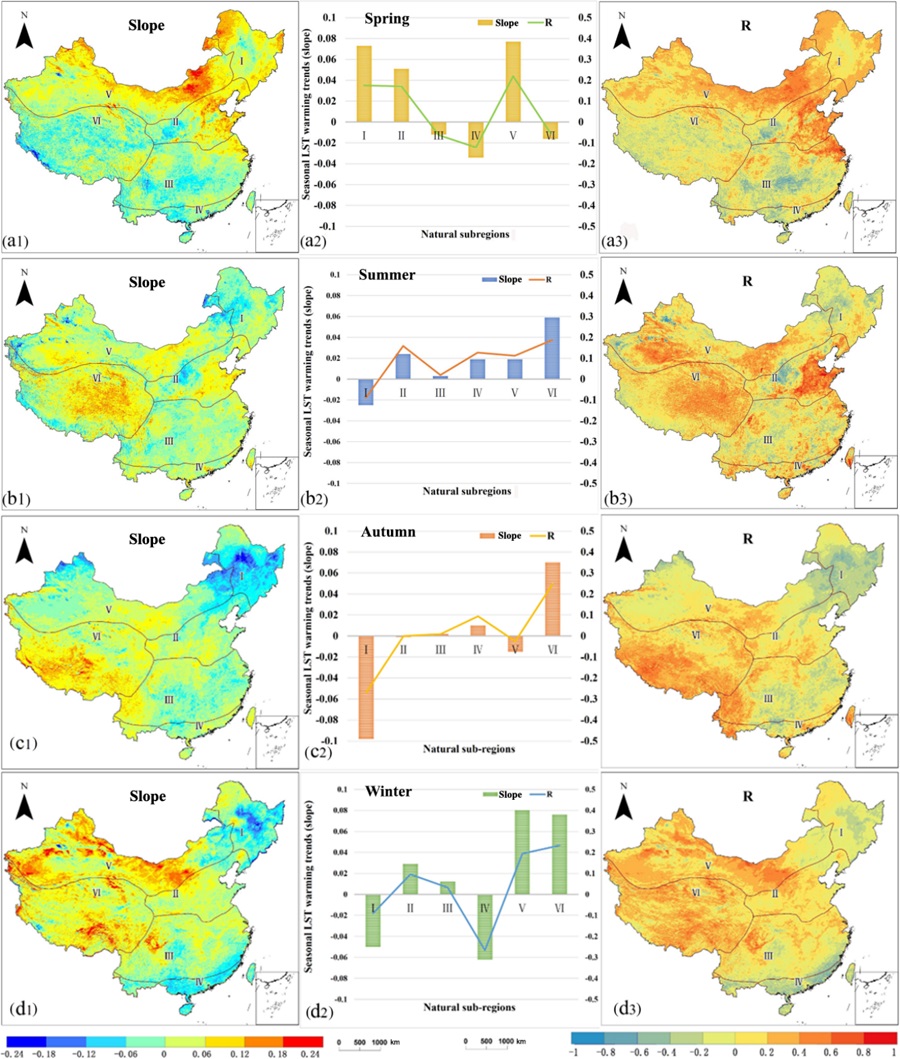

该团队研制了中国2003-2017年月尺度的地表温度产品(图1)。使用未利用到重建过程的站点实测数据验证表明该地表温度产品在中国不同地区均表现出了较高的精度,对于中国六大区域,均方根误差(RMSE)介于1.24℃至1.58℃之间,平均绝对误差(MAE)介于1.23℃至1.37℃之间,皮尔逊系数(R2)介于0.93至0.99之间。同时,该团队对近15年来中国地表温度的变化情况进行研究。结果表明中国地表温度变化整体呈现微弱的增温态势但不同区域显著不均。最显著的变暖出现在西北地区的内蒙古高原中西部地区附近,降温幅度最大的地区集中在东北地区的松嫩平原附近,季节尺度上,以冬季变暖趋势最快。

图1 我国地表温度时空变化图

该数据的完成得到了国家重点研发计划重点项目“中国及典型区域/流域气象灾害风险图谱及综合集成系统”和“基于星-地多源资料的地表温度产品的融合算法开发”的共同资助。

文章信息:

Bing Zhao, Kebiao Mao, Yulin Cai, Jiancheng Shi, Zhaoliang Li, Zhihao Qin, Xiangjin Meng, Xinyi Shen, and Zhonghua Guo,A combined Terra and Aqua MODIS land surface temperature and meteorological station data product for China from 2003 to 2017,Earth Syst. Sci. Data, 12, 2555–2577, 2020. https://doi.org/10.5194/essd-12-2555-2020.

论文链接:https://doi.org/10.5194/essd-12-2555-2020

数据链接:http://www.nesdc.org.cn/sdo/detail?id=5fb21ec5042ebb02f986c730